石门地处湘北边陲,县境西北地区,大山绵延,是古代巴人生息的地方。元代前,为“峒蛮”所属,元末明初至清雍正十三年(公元1735年),为世袭土官添平千户所管辖。石门土家山歌就孕育于这片广袤而神秘的大山,在全县19个乡镇均有流传,集中分布在石门县西北地区的磨市镇、罗坪乡、壶瓶山、子良乡等地,与石门交界的桑植县以及湖北鹤峰县、五峰县、松滋县等相邻的边缘乡镇也相互流传。

“石门土家山歌“源远流长,专家考证,它源自商周时期的“巴人巴歌”,按内容主要可分为劳动、爱情、时政、叙事四大类;按演唱形式分为独唱、对唱(盘歌、解歌)、齐唱等;按腔调可分为高腔和平腔。它音乐上极具地域特色,套曲“翻天云”发音高、亮、“尖”,极具音乐的穿透力;溜溜歌、伙计儿歌、拉拉扯扯歌,歌中嵌入土家方言衬词,充满山野生活的野趣之美;赶骡调、采茶调旋律悠长、低回,富于音乐的感染力;石门土家山歌歌词多用土家方言,其中五句山歌别具一格,全面、真实、生动地反映了这一民族地区的民俗风情与生产生活,是研究、了解巴楚文化与湘鄂土家文化的“活化石”,对于这一地区的语言文字学、历史学、考古学、民俗学以及民间音乐等多学科领域都具有重要的研究价值和审美价值。

石门县委、县政府高度重视”石门土家山歌“的抢救保护,近年来,组织专业工作班子,搜集山歌3100多首,整理谱例32个,多次组织“湘鄂边山歌大赛”和“石门山歌赛”,2008年,罗坪乡作为山歌之乡被文化部授予“全国民间文化艺术之乡”。

2012年,“石门土家山歌”列入第三批“湖南省非物质文化遗产代表性项目名录”。

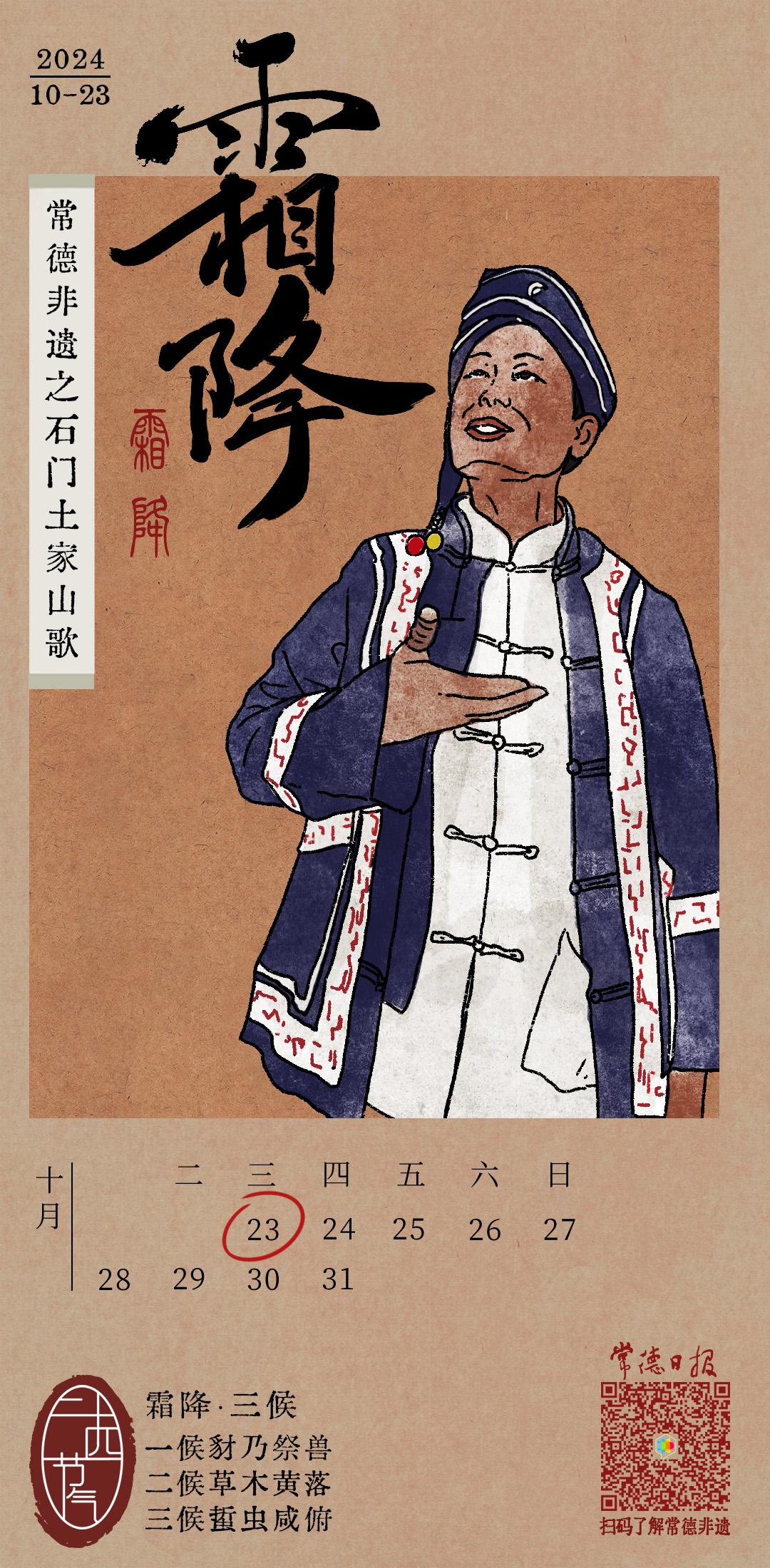

石门土家山歌代表性传承人李育南夫妇。盛忠泉 摄

男女歌手对唱山歌《郎是苞谷梗》。盛忠泉 摄

来源:常德市文化馆 石门全媒

手绘/资料整理:汤雅茜

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。