“九澧渔鼓”起源于战国末年,俗称“乓乓”,源于击打渔鼓筒发出的声响。成形于唐宋,成熟于民末清初,因流行于澧水流域一带,故称九澧渔鼓。

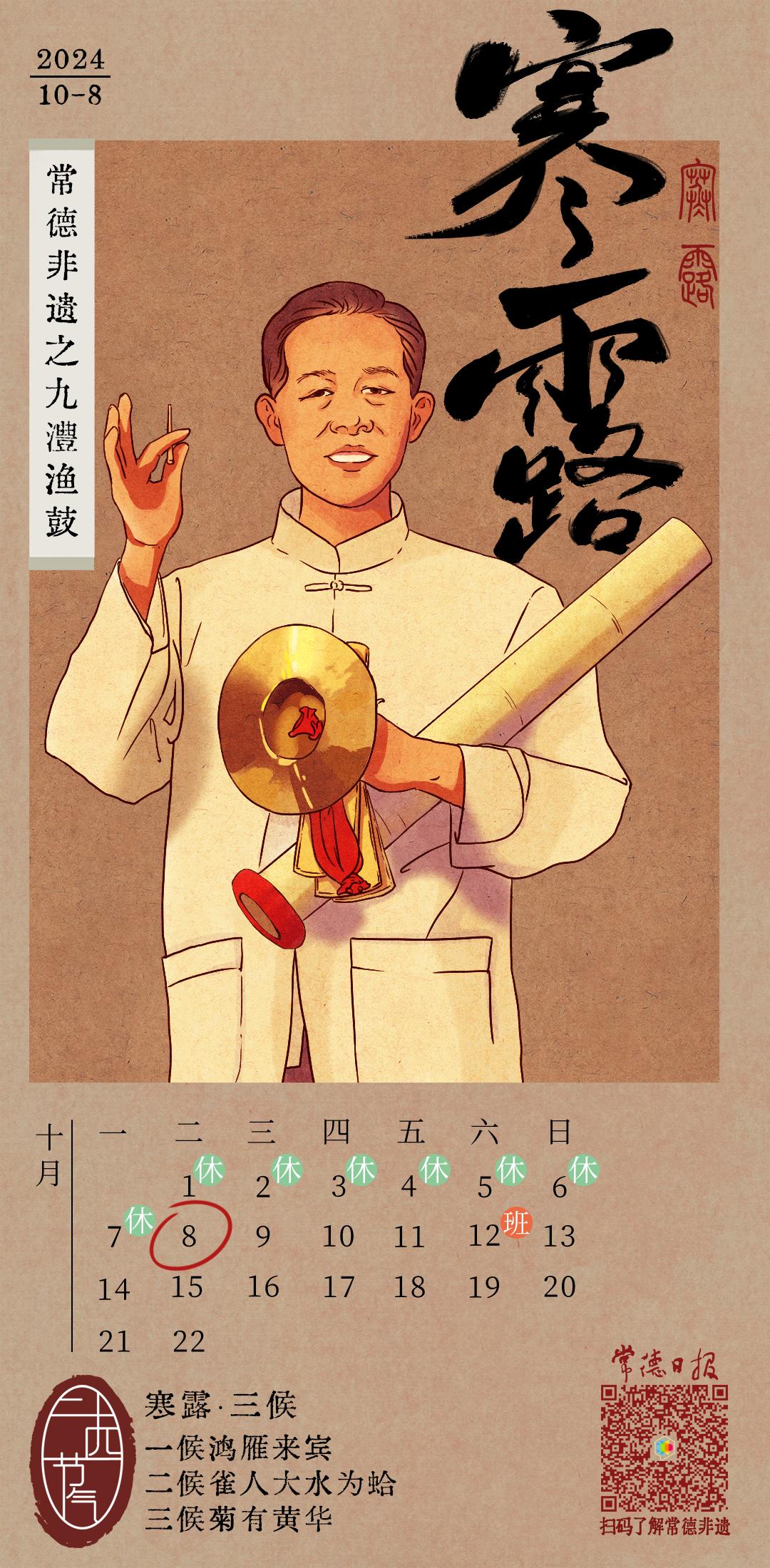

“九澧渔鼓”道具为一个长约2尺,直径2寸的竹筒(竹筒一头蒙有猪板油膜)、镲子、牙板。艺人演唱时,左手抱筒并执牙板和镲子,右手大拇指与食指执筷子击钹,其他三指击鼓。九澧渔鼓唱词结构多为七字句,常用韵有:天、地、人、和、豺、狼、虎、豹、红、花、绿、黑12个,演唱形式为单人演唱,近几年通过改革发展,逐步出现二人对唱和多人演唱的形式,上下句结构是九澧渔鼓的主要音乐特征。演唱由“闹台”开始,接着四句“韵白”,再进入“引腔”,然后转入“正版”,最后以“尾腔”结束全曲。根据书目情节需要,又有“导板”、“鸳鸯板”、“对唱调”、“三流数板”、“课子”等板式变化,一般而言,欢乐向上的为“宫调式”,低沉哀怨的为“徴调式”。

九澧渔鼓源于楚地,道具配置、唱词风格都留下了楚文化痕迹,特别是唱词讲究、章句整齐,这都是楚辞赋的影响。

九澧渔鼓演员集演唱、打击乐的伴奏于一体,“唱、做、念、打”皆为一人同时操作。

九澧渔鼓的演唱不拘场地,田头地边、茶馆酒楼,也可登上舞台。

九澧渔鼓的演员,根据剧情需要,可用声音、表情或形体动作,扮演各种人物,做到一人多角。

九澧渔鼓是澧水流域优秀民间曲艺代表,继承和保护好,对区域性历史、文化的研究和应用,有着重要的价值。

2006年,“九澧渔鼓”列入第一批“湖南省非物质文化遗产代表性项目名录”。

演唱工具

老艺人在培训班示范表演

艺人在修建青山提灌工程时利用公休时间演唱九澧渔鼓

来源:常德市文化馆 光明网

手绘/资料整理:汤雅茜

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。