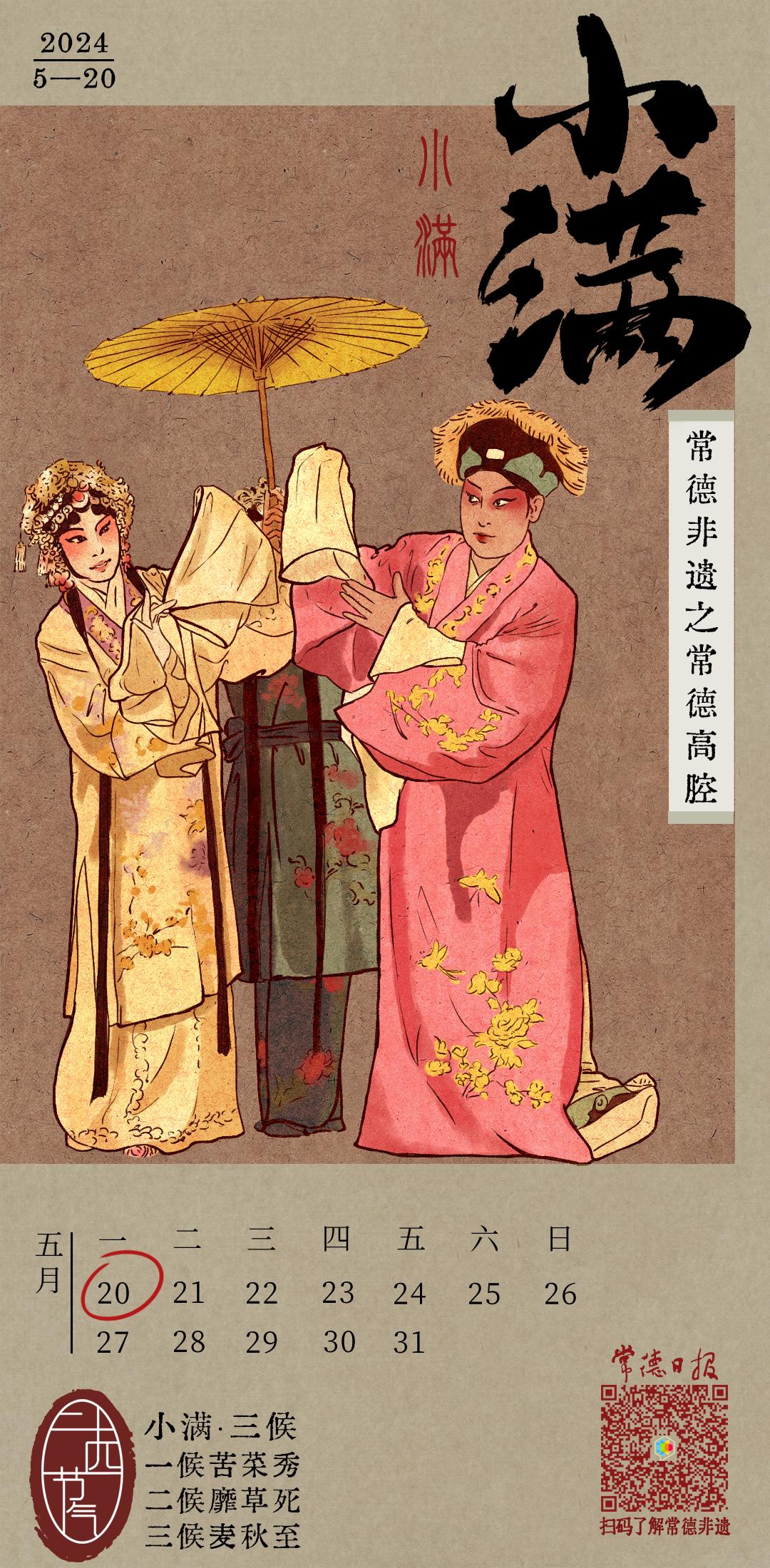

“常德高腔”属武陵戏(曾名湘剧、常德汉剧)高、昆、弹三大声腔之一,主要流行于西洞庭区、武陵山系、辰水、沅水流域,远及鄂西南和黔东一带,1986年更名为武陵戏。它是在本地原始祭祀歌舞等乡土音乐基础上,不断吸收明代弋阳腔、青阳腔等早期戏曲声腔而逐渐发展成熟的。

常德高腔有三十余种基本腔和七十余种曲牌,演唱形式有滚唱、帮腔等。其中帮腔受沅水船歌、扎排号子音调的影响较大,分人声帮腔和乐器随奏两类,人声帮腔一唱众和,乐器随奏以大锣、大钹和唢呐伴奏。其唱腔与本地方言紧密结合,并融入了大量本地巫腔、傩愿腔、渔鼓调的音乐素材,表现力很强。演唱时有本嗓、边嗓、夹嗓、小嗓等多种表现方法。明代万历至清代乾嘉年间是常德高腔最为兴盛的时期,此后随着弹腔南北路的兴起而逐渐走向衰落。《祭头巾》《思凡》《奉雪梅吊孝》《杨八姐闯幽州》等是常德高腔中的代表性剧目,解放后又出现了《帅印重掌天波府》等新编高腔戏。

解放后,在常德市委市政府的高度重视和大力支持下,注重人才培养与传承,加强优秀传统剧目的保护和展示,致力新剧目的打造和创新,使这一古老的地方特色剧种得以前行。1954年,常德市文化主管部门举办高腔学习班,挖掘传统剧本二十余个并恢复上演了其中的少数剧目,使几近消亡的常德高腔重新萌发了生机。常德高腔为常德地域文化的有机载体,为研究地方戏曲声腔的流播衍变提供了鲜活的材料。2004年,常德汉剧院新编大型历史剧《紫苏传》进京演出,并一举夺得梅花奖。

2006年,“常德高腔”被列入第一批“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”。

来源:湖南省文化馆 常德市文化馆 湖南文理学院报

手绘/资料整理:汤雅茜

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。