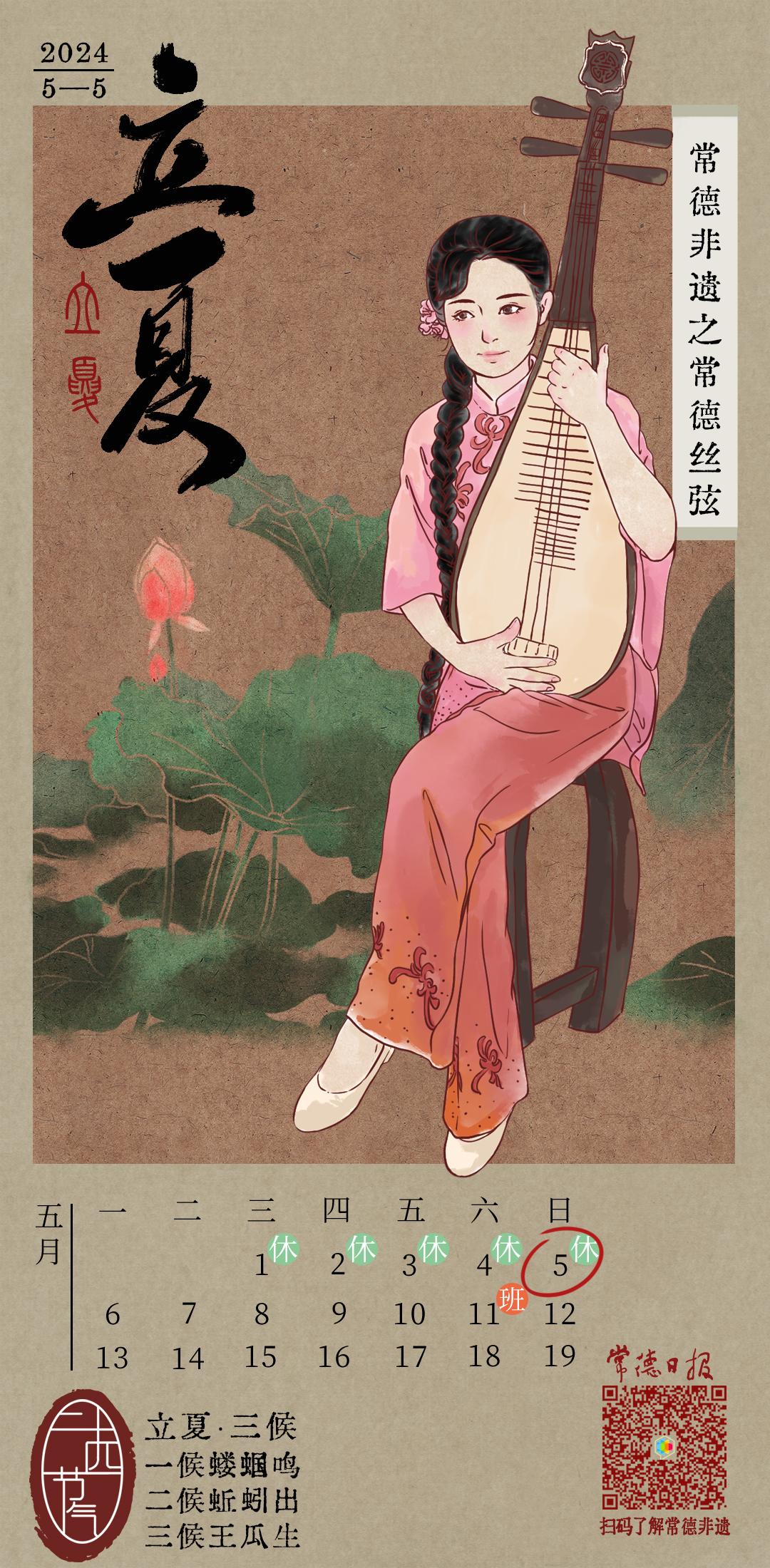

“常德丝弦”是流行于湖南常德沅江、澧水一带的地方曲种。明末清初,江浙一带的民歌和时调小曲传入常德后,经与当地民间音乐相结合,不断演变、发展而成。因演唱时用扬琴、琵琶、三弦、胡琴等丝弦乐器伴奏而称之为丝弦,还因用常德方言演唱,故称常德丝弦。

据《常德府志》记载,自晋陶渊明的《桃花源记》传世以来,历代文人雅士如唐刘禹锡、宋苏轼等也多次荟萃桃花源,他们的诗文很近似于常德丝弦的唱词。此后,《桃花源记》被常德丝弦的艺术家们认为是常德丝弦早期的唱词的雏形。

宋元时期,常德城市的经济进一步繁荣,各地商贾云集,随同而来的江浙乐师、歌女等往返于沅澧之间,他们带来的时令小曲也在滨湖地区逐渐传播。元末战乱,大量外地人涌入常德,使各地的民间艺术广为交流。王府的娱乐活动,对民间歌舞曲艺的发展无疑也有着重大的影响。

就是在这样的环境之中,逐步形成了常德丝弦这一独特的地方曲种。她上承唐代诗文,有说有唱的形式,借鉴诸宫调、元杂剧、昆曲的音乐格局,从本地及外省的民歌小调、时令小曲中吸取营养,兼容并蓄,用通俗易懂的常德方言演唱。

“常德丝弦”以唱为主,以说为辅,说唱穿插,既演唱抒情小段,又演唱有人物、有情节的大段子。它的唱词典雅、曲调优美、曲目丰富、结构完整、腔系多样,旋律朗朗上口,是群众性创编、演唱活动中常用的一种曲艺音乐形式。

“常德丝弦”拥有100多个传统曲目,大部分取材于历史故事和民间传说。其中优秀传统曲目《宝玉哭灵》、《双下山》、《王婆骂鸡》、《昭君出塞》等历来为广大群众所喜爱。中华人民共和国成立后,涌现出《新事多》、《夸货郎》、《风雪探亲人》等一批反映现实生活的新曲目,在全国广为传唱。20世纪80年代以来,常德丝弦走向复兴。

2006年,“常德丝弦”列入第一批“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”。

综合:人民日报 常德市文化馆 常德日报·常德融媒客户端 华声在线

手绘/资料整理:汤雅茜

微信扫一扫:分享

微信里点“发现”,扫一下

二维码便可将本文分享至朋友圈。